今回は、社会的ステータスの象徴「タワーマンション」の内覧会のお話です(右は「塔の街」サン・ジミニャーノ)

イタリア中部トスカーナ州にある中世都市サン・ジミニャーノは、丘の上にある「塔の街」。13世紀には72もの塔が林立していたと言われていて、そのうち14の塔が現存しています。はじめ防衛目的で建てられたこれらの塔は、やがて富と権力の象徴となり、貴族は次々と豪華な塔を築き、高さを競い合った、と言われています。

一方、現代の「塔」、林立する「タワーマンション」は、いわば社会的ステータスの象徴と言えます。かつての貴族に代わって、富裕層や社会的な成功者といった方々が、ここでの主役です。

さて現実に戻って、これら「憧れの塔」または「羨望の塔」の住まい、タワーマンションですが、塔一棟あたりの住戸はかなりの数になるので、新築内覧会もかなりの数になります。

目次

- 1 現代の「塔」、その獲得は激戦 ・・・ 人気のタワマン当選、謙遜しつつ獲得できた喜び

- 2 眺望、豪華共用施設、利便性、セキュリティ・・・では、個々の「住戸」の中は?

- 3 意外、と言うべきか、一般の住戸は意外に「普通」。でも、やはり共用部は「高級感」・・・

- 4 中住戸と角住戸:同じタワマン内の異なるタイプの住戸、その違いは

- 5 外壁と間仕切り壁:タワマンの「壁」は軽く、あまり強いものでもない

- 6 高層階の換気:タワマンの換気は第1種換気、ポイントはメンテナンス

- 7 そのほかの今回内覧会での気づきについて

- 8 タワマン内覧会、今回のふりかえり

- 9 N 研インスペクション ~ N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 お問い合わせ・お申し込み

現代の「塔」、その獲得は激戦 ・・・ 人気のタワマン当選、謙遜しつつ獲得できた喜び

内覧会ご依頼メールでのやり取りから

図面を送付いたしますが、当選すると思っていなかったので、一部紛失して・・・ (原文メール、太字化はN研)

あるいは、

・・・たまたま抽選で当選出来ただけで、そのように言われると違和感・・・ (原文メール、太字化はN研)

この二通のメールは、別の階の内覧会同行ご依頼時のやりとりからの引用です。

高層マンションの新築内覧会は、これまでも時々ご依頼いただき、同行させていただいておりましたが、今回は同一の棟(塔)の高層階、中層階それぞれについて、でした。

内覧会予定日の違いもあり、この2件はひと月ほどの時間差でご依頼がありましたが、どちらも幸運にも抽選に当選できたのでというお喜びが伝わってくるようなメールでした。

人気のタワマンは抽選倍率が高いのですが、価格や階数はもとより、住戸からの眺望によっても、その倍率が変動するようです。

見上げる「塔」:中世の「塔」(左、サン・ジミニャーノ)、と現代の「塔」(イメージ)※この投稿内の写真で出典の表記のないものは「写真AC」より引用しています

眺望、豪華共用施設、利便性、セキュリティ・・・では、個々の「住戸」の中は?

タワーマンションの登場と進展

「タワーマンション」は、塔状の超高層集合住宅の俗称で、明確な定義はありませんが、一般には「高さ60メール、20階以上のマンション」というのがひとつの目安です。

わが国で、その高さ60メートルを超える集合住宅は、1976(昭和51)年、埼玉に竣工した「与野ハウス」(高さ66メートル、21階建て)とされています。

(左)本格的超高層マンションの先駆けとなった、エルザタワー55(1998年、高さ185メートル)写真:N研、(中)内陸部の「タワマンの街」武蔵小杉に林立する高層マンション群、(右)湾岸エリアでタワーマンションが並ぶ晴海付近

2000年に入ると超高層マンションの建設が本格化し、マンションの超高層化に向けて、材料の高強度化、免震・制震技術、構造解析技術などが格段に進歩し、同時に、超高層建築物に対する規制緩和など法的整備も進められ、今や高さ200メートルを超えるタワーマンションも登場しています。

タワーマンションの、いわゆる「メリット」「デメリット」と言われているもの

このように、高層化の技術的進歩に支えられ、また、法的な制限緩和を受けて、今世紀に入り続々と建設され、一般の人々にもすっかり知られるようになったタワマン。

その関心の高さを示すように、「タワーマンションとは」をテーマとするサイトが溢れています。

そこで語られる、タワマンの「メリット」また「デメリット」を拾ってみると、たとえば次のようなものがあります。

| メリット | デメリット |

|

・眺望の素晴らしさ、開放感 ・高いステータス性 ・充実した共用施設、サービス ・セキュリティの高さ、プライバシー保護 ・交通アクセスの良さ、生活利便性の高さ ・高層階ほど虫の心配がない など |

・管理費・維持費が高額になりやすい ・エレベーターの待ち時間が長い、朝の混雑 ・災害時リスク(ライフライン復旧までに時間) ・共用施設の予約がなかなかとれない ・コミュニティ形成が難しい ・バルコニーに物が干せない など |

これはタワーマンションに関する、いくつかのサイトからの抜粋ですが、内容を見てみると「タワーマンション」で一括りにするには難しいものもあります。

タワーマンションの眺望は「タワマンの魅力」の最たるものでしょう(本件のものではありません)

たとえば、タワマンの高層階と低層階では、そのメリットを十分享受できるもの、それほどでもないものもあります。

あるいは、外部からすればステータスの高さと見られるタワマンですが、その内部においては、高層階住民の低層階住民に対する「優越感」のような、センシティブな問題もあります(※)。

※たとえば「タワマンカースト」:ウィキペディア(Wikipedia)等参照のこと

タワーマンションは1棟でもかなりの住戸数になり、それだけさまざまな人が住んでいます。自ら居住のために購入した住戸もあれば、賃貸物件として購入され、住人が頻繁に変わる住戸もあります。

このような、高層階・低層階の問題や、マンション・コミュニティに対する帰属意識の差のような、微妙な部分は、なかなか「メリット」「デメリット」では表現しにくいところかも知れません。

憧れのタワマンその光と影:高層マンションの「メリット」「デメリット」さらに微妙な問題も知っておきましょう

このような問題を抱えながらも、高いセキュリティに守られ、その住人以外はその内情をほとんど知ることができないタワマンは、外から眺めるかぎり「憧れの塔」であることに変わりはありません。

総体としては、このように羨望の対象であるタワーマンションですが、ではその個々の「住戸」はどうなのか、今回、たまたま内覧会のご依頼をいただいたので、そうした関心を抱きつつ、待ち合わせのエントランスに向かいました。

意外、と言うべきか、一般の住戸は意外に「普通」。でも、やはり共用部は「高級感」・・・

・・・「診断計画」ありがとうございます。私ども素人では見えにくいところを確認お願いします。(原文メール、太字化はN研)

そして、

・・・詳細な「診断計画」ありがとうございます。ホームページを拝見して、丁寧な点検を期待していましたが、ここまで入念に準備いただけるとは思っていませんでした。(原文メール、太字化はN研)

今回の二件とも、最初のお問い合わせから内覧会当日までかなりの日数があったこと、また事前に十分な資料を拝見できたので、両依頼者様に、事前に「診断計画」を作成してお届けしてありました。

待ち合わせのエントランスから住戸前まで

タワーの周囲は広い空地が確保されていて、すでに舗石や植栽の整備もほぼ終わっていました。

例によって、風除室に設けられた受付で手続きを済ませ、二層吹き抜けのエントランスホールに並んだ打合せ用テーブルに案内されて、すぐ依頼者様が到着。

マンションのアプローチとエントランスのイメージ(本件のものではありません)

担当者に案内され、ラウンジ脇のコンシェルジュカウンターの前を通って、エレベーターホールへ。

ここでは、低層用、高層用に分かれていて、それぞれのエレベーターホールに4台ずつ。(これとは別に非常用エレベーターが2台)高層用の方が高速です。

受付横に飾られた花、エントランスホールを使った打合せコーナー、そして担当者の紹介(本件のものではありません)

該当階のエレベーターホールから住戸までは内廊下でタイルカーペット敷き。

屋外の暑さにも関わらず涼しい内廊下は、照明をやや落としてあってホテルライクで悪くないのですけれど、その分、年間を通して空調と換気と照明のコストはかかりますね。

ホテルライクなエントランスホールのイメージ(本件のものではありません)

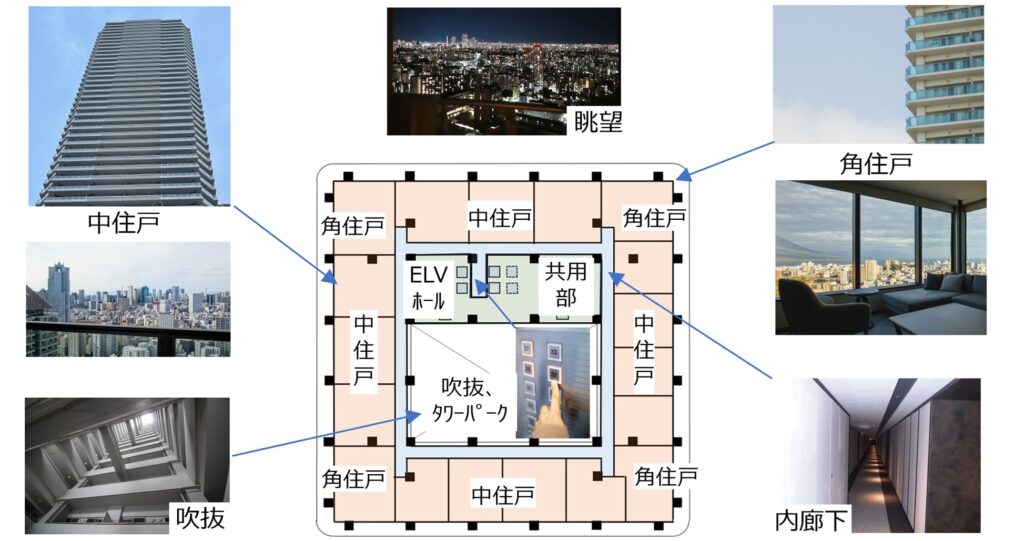

タワーマンションの各階平面は、多くの場合、エレベーターホールから「共用廊下」があり、そのまわりに住戸が配されます。

この廊下が平面的に「ロの字」になってつながっていている場合、「ロの字」の中央が吹き抜けていて「外廊下」となっているタイプと、タワー中央を共用部やタワーパークなどとして「内廊下」となっているタイプがあります。(後で模式図をお示しします)

タワー全体の平面計画や構造計画とも関係しますが、利用する側からすれば、共用廊下を屋外廊下的に扱っているか、屋内廊下としているかの違いということになります。

今回のタワーは後者で、1階で建物に入ってから住戸までずっと屋内で、たしかに高級感はあります。

タワーマンション中央部吹き抜け見上げの例(左)、吹き抜けまわり外廊下の例(中左)、内廊下の例(中右)、ホテル廊下の例(右)

また、タワーマンションでは、各階にゴミ置き場(ゴミ・ステーション)があるので、ゴミを地階や1階まで持って行く必要がありません。

ゴミ置き場を非常用エレベーターのホールに隣接させて、そこから地階に運ぶようになっています。

キッチンの生ゴミはディスポーザーで処理できますが、それ以外の家庭ゴミは、この中廊下を通ってゴミ置き場に持って行くわけですね。

該当の住戸に入る前に、これも例によってMB(メーターボックス)内の説明があります。住戸ごとの水道やガスメーターの説明です。

ここでのMBは内廊下の住戸向かいにあって、背面に断熱材が吹付けられていました。共用部または吹き抜けに面する側で、断熱計画としては、ここが外壁扱いとなっているわけですね。

タワーマンションの平面のモデル図(説明用イメージのためにN研作成、本件のものではありません)

中住戸と角住戸:同じタワマン内の異なるタイプの住戸、その違いは

今回、同じタワーの中層階、高層階の住戸で、しかも中住戸と角(かど)住戸という異なるタイプを拝見することができました。

今回ご依頼いただいたのは、同じタワーの中層階・中住戸と高層階・角住戸という異なるタイプでした。(図、写真ともイメージ、左の図は説明用にN研作成、いずれも本件のものではありません)

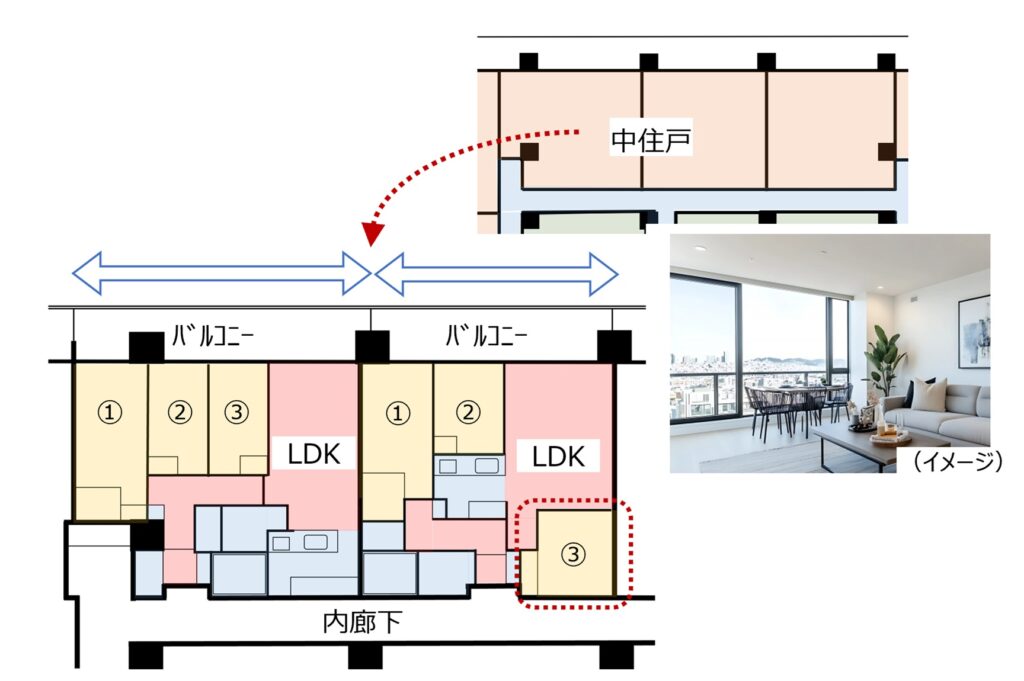

中住戸とは、両側に隣戸のある住戸で、角住戸とは、いちばん端にある住戸のことです。

今回のタワーは、2LDKタイプから3LDKタイプが主体。最上階には、もっと広い、よりハイグレードな住戸があるようですが、一般階はこの広さのタイプのようです。

どの住戸も、平面構成としては、バルコニー側に居室(LDK、洋室)、共用廊下(内廊下)側に水回り(洗面、浴室、トイレなど)が配されるのが一般的です。

では、今回のふたつのタイプを見てみましょう。

中住戸

まず、中住戸ですが、共用廊下(内廊下)側には窓を設けられないので、居室(LDKと洋室)の割り付けには制約があります。

たとえば3LDKタイプでは、次の図の左側のように、住戸の間口(幅)を広く取って、LDKと洋室(図では3室)をバルコニー側にずらりと割り付けるか、図の右側の住戸のように、間口寸法が限られるものは、洋室のひと部屋(図では③)とLDKを引戸などでつなげて共用廊下側に配置する例があります。

中住戸の室内レイアウト(3LDKタイプ):間口寸法がやや広い場合(左)と、間口寸法が限られる場合(右)のレイアウト例(説明用にN研が作成したもので、本件のものではありません)※パースは「写真AC」より引用

こうした居室の割り付けは、必ずしもタワーマンションに限ったことではありませんが、住戸前の共用廊下が片廊下タイプではない「中住戸」では、矩形の平面形状の場合、間口寸法との関係から、こうした居室配置に類するものとなります。

角住戸

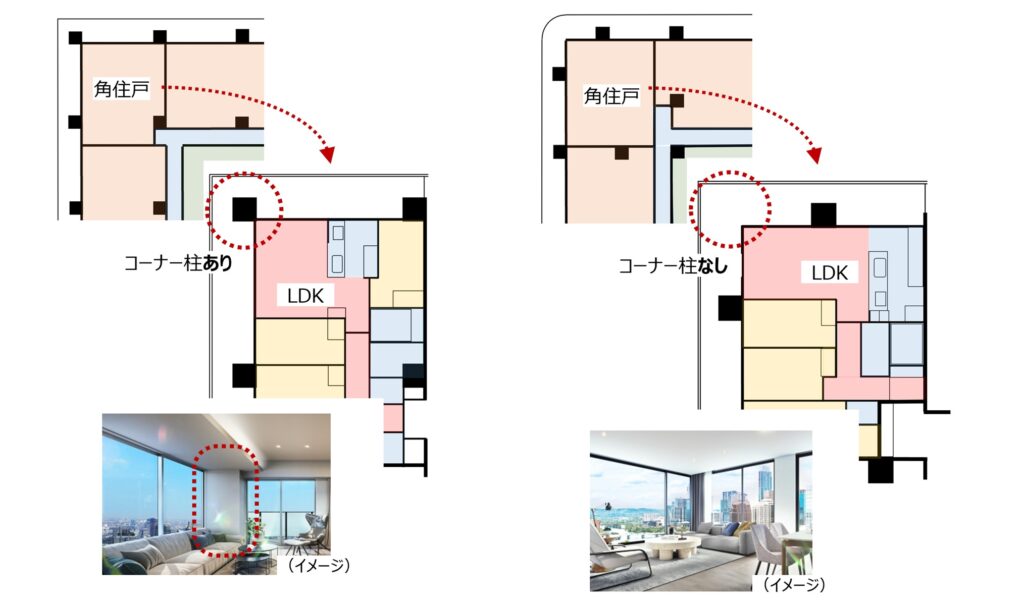

次に、角住戸です。

角住戸は、一般には「妻住戸」などとも言いますが、先ほどのタワーのモデル平面図のような場合、四隅の住戸がこれに該当します。

この平面のような角住戸では、コーナー部にLDKが配されることが多く、二面をほぼ全面サッシとすると、眺望が素晴らしいですね。

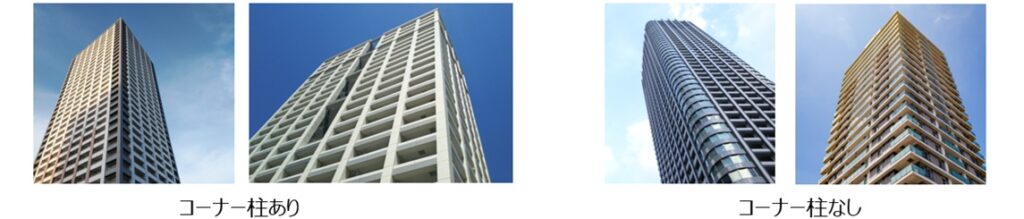

このLDKコーナー部の眺望の良さ、開放感を高めるものして、タワーマンションの「コーナー柱」の有無の問題があります。

これは、タワー全体の構造計画にも関係しますが、敢えてコーナー柱を建てないことで、視覚的な「邪魔もの」をなくすという効果がありますね。

角住戸のレイアウト:コーナー柱あり(左)と、コーナー柱なし(右)のレイアウト例(説明用にN研が作成したもので、本件のものではありません)※パースは「写真AC」より引用

図の左が「コーナー柱あり」、右が「コーナー柱なし」のイメージです。

角住戸は、中住戸に比べて、眺望、開放感が優れていますが、それをさらに高めるのが、コーナー柱をなくす構造計画と言えるでしょう。

また、タワーの外観について見ると、コーナー柱なしのものは、下の右写真例のように、コーナー部をバルコニーとする他に、曲面の窓などとするなど、さまざまにコーナー部がデザインされて、それがそのタワーの外観を特徴づけています。

タワーの外観構成における「コーナー柱」:コーナー柱のあるタワー(左)と、コーナー柱のないタワー(右)外観例(本件のものではありません)

なお、内覧会で角住戸のLDKに入ると、コーナー部二面のガラス窓からの眺望にまず感激しますが、いざ家具をレイアウトする段階になると、壁の二面がほとんどガラス面のため、家具を配置しづらいという悩みはあるようです。

中住戸と角住戸、「見えないところ」に意外な違い:断熱計画の差異

少し話が逸れますが、以前、最近のマンションで流行るZEH-M(ネット・ゼロエネ・マンション)について取り上げました。

-

-

「ゼロ」にならない、「ゼロエネ」マンション ~ あらためて「ZEHマンション」をめぐって

マンションの広告などで見かける「ZEH-M」、ゼロエネ住宅の略語のはずなのに、マンションの多くはゼロエネじゃない・・・今回はこれを取り上げましょう もう数年前になりますが、このコラムで、 ...

続きを見る

その中で、特に「住戸間の界床(スラブ下など)への全面断熱」についても触れました。(この時の趣旨は、2022年の断熱(UA値)の算定方法の若干の緩和通達の影響について、でした)

マンションの「中住戸」は、最上階以外は、上下左右が隣戸に囲まれています。内廊下タイプのタワーマンションでは、外気には一面だけが面しています。

一方、「角住戸(妻住戸)」は住戸の二面が外気に面していて、それが眺望の素晴らしさをもたらしていますが、住戸の断熱の点では、それだけ外気の温度の影響を受けることになります。

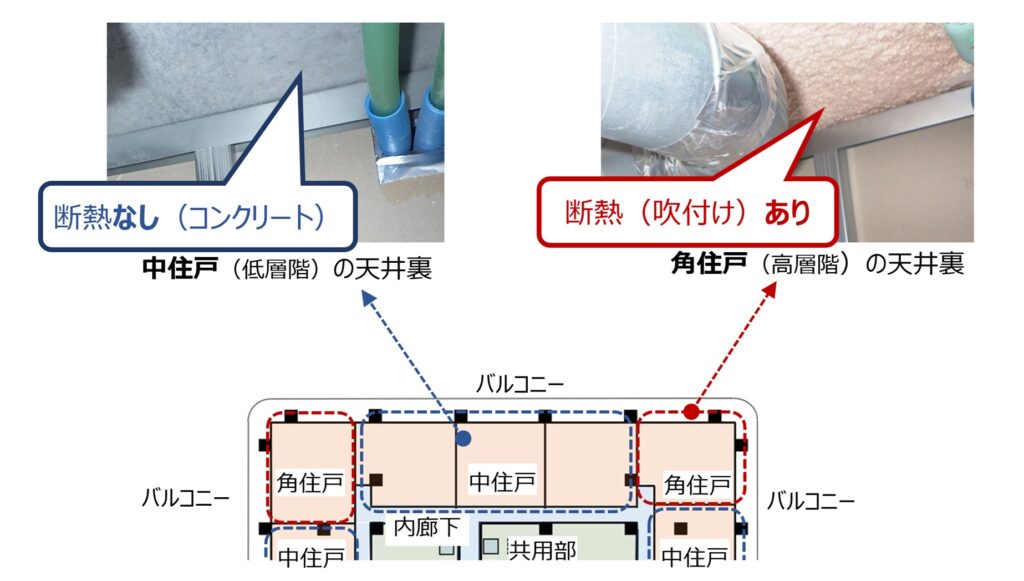

今回、位置の異なるふたつの住戸について、浴室(ユニットバス)の天井裏を覗いた時に、断熱計画が異なっていることに気付きました。

このタワーでは、中住戸と角住戸、外気に面する違いによって断熱計画が異なっていました

もっとも、このふたつの住戸について、断熱計画や目標とする断熱性能を知らされたわけでもないので、これらの断熱の違いについて、確実な理由とまでは言えませんが、タワマン住戸の「見えないところ」でこんな違いがあったのは、ちょっとした発見でした。

マンションの断熱に関してですが、ある別のマンション(ZEH-M)では、依頼者様の求めに応えて、カラー版の「断熱計画図」を提出していた例がありますが、良心的な会社だなと思ったことがあります。

分譲マンションでは、パンフレットやホームページの中で、キッチン、浴室や洗面化粧台などの仕様については、写真入りで細々と説明されていますが、それと同様に、該当住戸の個別の「断熱仕様」についても購入者に明示しておくべきと考えますがいかがでしょうか。

・・・大手デベロッパーの物件ですので、ひどい事はないだろうと思いつつも、念のため内覧会同行をお願いした結果、素人の目線では発見するのが難しい箇所もご指摘頂き、大変助かりました。・・・(原文メール、太字化はN研)

外壁と間仕切り壁:タワマンの「壁」は軽く、あまり強いものでもない

タワマンの「壁」、構成と材料

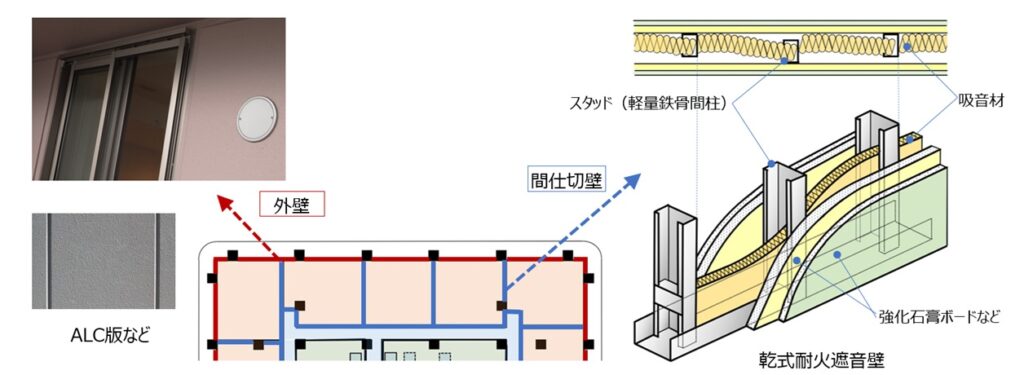

タワーマンションの躯体(構造体)は、多くは鉄筋コンクリート造(RC造)です。

構造体である「柱・梁そして床スラブ(床板)」によって、コンクリートのがっちりした立体格子が構成されるのに対して、マンションの「壁」は、構造的に特別なもの以外は、軽量な材料で構成されます。

先ほどのような、中住戸の一面、角住戸の二面は「外壁」に面していますが、多くの場合、この外壁はALC(軽量気泡コンクリート)版です。

また、内部の間仕切り壁は乾式耐火遮音壁とするのが一般的です。

意外に思われるかも知れませんが、タワマンの戸境壁は石膏系のボードで軽く造られています。

タワマンに限らず、最近では、中層のマンションでもこうした構成を採用しているところも見られます。

タワーマンションの「壁」は軽量な材料で構成:多くの場合、外壁はALC版など、間仕切壁は乾式耐火遮音壁が使われます。※耐火遮音壁の図(右)は吉野石膏(株)の説明図などをもとにN研作成。

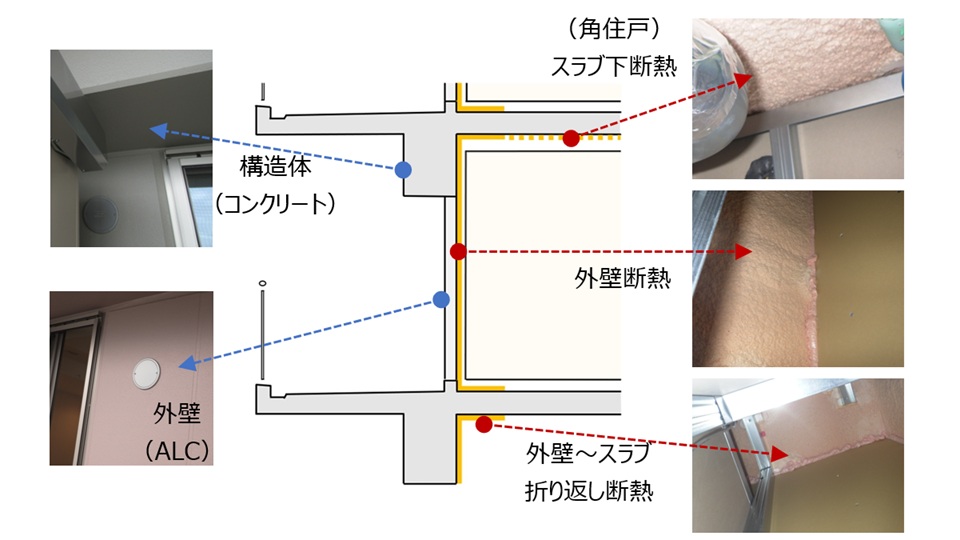

外壁の断熱、「弱点の補強」が見えないポイント

そして、外壁のALC版は、その室内側に断熱材が吹付けられます。

このALC版はその上部のコンクリートの梁につながります。これが床のスラブに続きますが、ここが「構造熱橋部」と呼ばれる、断熱の弱点で、結露が生じやすいので、「断熱補強」が必要です。

具体的には、床スラブの上下に断熱材を回し込みます。いわゆる「返し」です。

この「構造熱橋部の断熱補強」は、壁や床の内部に隠れてしまっているので、内覧会時点ではなかなか見ることができませんが、外壁側のPSの点検口などから確認します。

タワーマンションの外壁まわり例:外壁はALCなどの軽量壁、その内側に断熱材を吹付けてあります、内部は可能な場合PS点検口から観察します

高層階の換気:タワマンの換気は第1種換気、ポイントはメンテナンス

タワマンでは給気も機械式

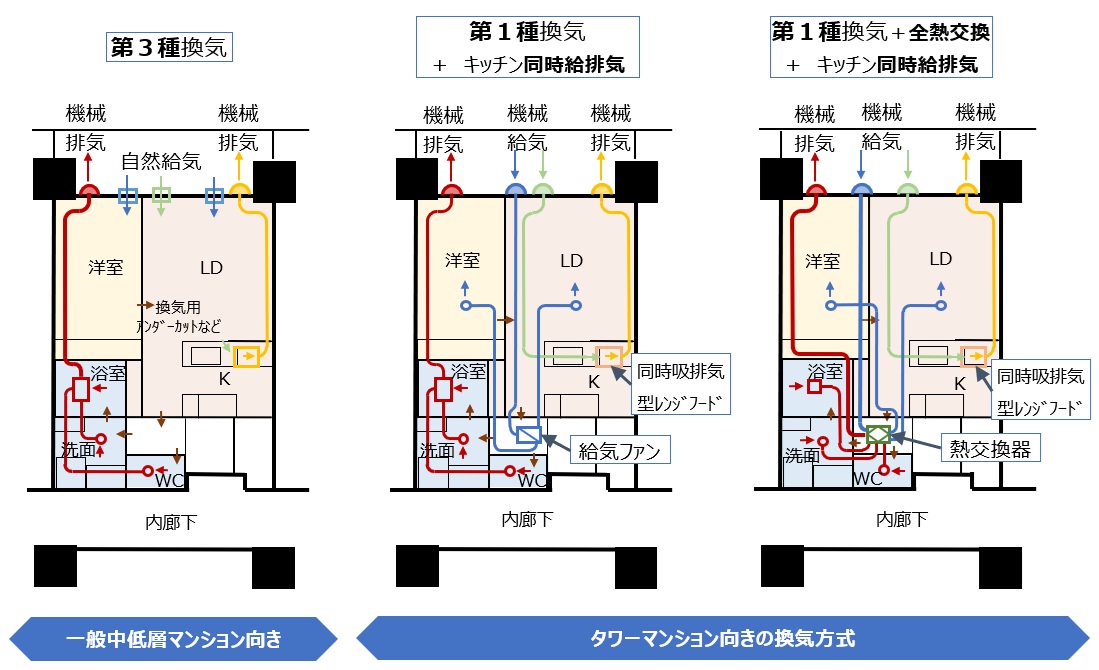

ところで、タワーマンションに限らず、内覧会の場で意外に説明が少ないのが、「換気」とそのメンテナンスについてではないでしょうか。

24時間換気は、現在では法的に義務づけられているので、戸建て、マンション問わず必ず付いています。(広告やパンフレットには「24時間換気システム」なんて格好良く書いてありますけれど)

それよりも、タワーマンションでやや特徴的なのは、この24時間換気の換気方法を「第1種換気」とすることが多いということの方です。

第1種換気方式というのは、給気(外気の取入れ)と排気の両方を機械で強制的に行う方式のことで、空気の流れを制御しやすく、給気量と排気量のバランスが取りやすいため、安定した効率的な換気ができます。

これ対して、一般の中低層のマンションでは、外壁に給気口を付けて自然給気として、排気だけを機械で行う「第3種換気」とすることが多いのですが、この方式は高層階になるほど、強風などの場合、給気と排気のバランスが影響を受けるようになります。そこでタワーマンションでは、給気と排気両方を機械によって計画的に換気できる第1種換気方式が採用されるというわけです。

熱を「交換」して再利用する換気方法

第1種換気方式では、外気を給気ファン(換気ユニット)までダクトで引き込んで、フィルターを通してから各居室に給気するものが多いです(ダクトレスというのもあります)。これは、機械で給気する点以外は、第3種換気方式と同じで、給気され室内のエアコンで冷やされた(冬場は暖められた)空気を冷えたまま(暖められたまま)屋外に排出することになります。

そこで、この第1種換気方式のひとつ上のグレードとして、「全熱交換ユニット」というのを通して、給気と排気の間で熱交換を行う「熱交換換気」という換気方法があります。

熱交換換気では、屋外に排出する汚れた空気(排気)から熱を回収し、新鮮な外気を室内に取り入れる(給気)時に、その熱を再利用して換気します。熱だけを「交換」する給排気ですね。

このしくみにより、外気温は室温に近づいてから室内に給気されるため、温度変化を最小限に抑えながら換気を行うことができ、省エネ上のメリットがあります。(熱交換のしくみを知りたい方は、たとえば商品名「ロスナイ」(三菱電機)などで検索してみてください)

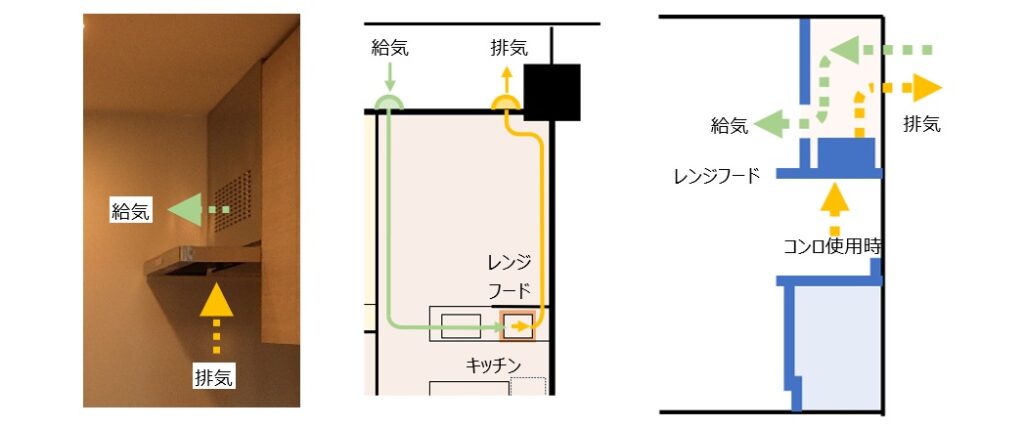

マンションの換気方法:一般の中低層マンションでは第3種換気方式(左)が多く、タワーマンションでは第1種換気方式が一般的。さらに全熱交換を採用すると省エネ上有利(右)。また、キッチンのレンジフードの給気方法にも注意が必要。(作図:N研)

タワーマンションのレンジフードへの給気方式

また、上の図にも示しましたが、キッチンのレンジフードについては、タワーマンションでは、「同時給排気型」あるいは「強制同時給排気型」が採用されます。

一般のマンションでは、「一般排気型」のレンジフードが多く、給気を確保するための給気口(手動)が外壁側に設けられています。これらの給気口は、給気が十分かどうかを知るために、内覧会では、すべての窓を閉めた上でレンジフードを稼働させてみて、玄関扉が無理なく開けられるかを確認しておくと良いでしょう。給気が不足していると、室内が負圧となり、ドアが重くなります。

この手動の給気口はレンジフード稼働のたびに開ける必要があるので、現実的にはどのくらい使われているか疑問です。これより上のグレードのものは、レンジフード連動の給気口(給気連動シャッター)です。レンジフード運転時にシャッターを開いて自然給気を行い、レンジフード停止時には閉じて外気の侵入を防ぐことができます。

「同時給排気型レンジフード」は、ファンによる排気と同時に、レンジフード本体に設けられた給気口で給気を確保するレンジフードで、排気と同時に給気口が開くため、ある程度の給気量をまかなうことができます。

「強制同時給排気型レンジフード」は、ファンによって給気・排気を行うレンジフードで、排気と同じ量の空気を同時に外部から取り込みます。

同時給排気レンジフードのイメージ(作図:N研)

タワーマンションの換気

以上まとめて、マンションの換気方式をまとめると、

一般の中低層マンションでは、

・第3種換気+キッチンは一般排気型レンジフード

タワーマンションでは、

・第1種換気+キッチンは同時給排気レンジフード

・第1種換気+全熱交換方式+キッチンは同時給排気レンジフード

さらに、上のグレードになると、

・第1種換気+全館空調方式+キッチンは強制同時給排気レンジフード

(全館空調方式では、全熱交換ユニットを通った外気を専用エアコンで空調し、フィルターを通した後、分岐して各室に給気します)

があります。これらは、最近ではグレードの高い戸建て住宅でも採用されています。

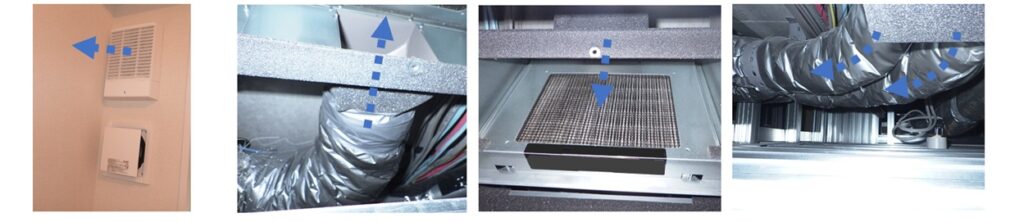

レンジフード連動の給気口(給気連動シャッター)(左)と1種換気の給気ダクト、フィルター、各室への分岐ダクト(右3枚)、写真:N研

タワーマンション住戸の「換気」はメンテナンスが必須

先ほど、マンションの内覧会で、換気のメンテナンスの説明が少ないのではないかと言いました。

24時間換気は、2003年に建築基準法で設置が義務化されましたが、そのメンテナンスについては義務化されていません。このことは、義務化された24時間換気を形骸化させていると言えます。

たとえば給気経路のフィルターの点検を怠って、目詰まりしてしまえば、法的義務の換気も事実上行えなくなってしまいます。

第3種換気の自然給気口にも、第1種換気の給気ファン(換気ユニット)のところにもフィルターが装着されています。

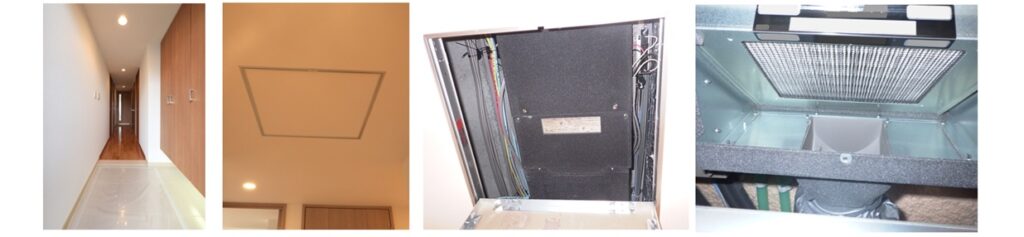

本件の内覧会で、ご依頼の住戸に入ると、住戸内の廊下天井に点検口がありました。

リビングや洋室などには、天井あるいは壁に、給気のための吹出し口があり、この吹出し口は「住戸平面(詳細)」にたいてい明示されています。さらに、廊下などの天井点検口も破線で明示されていますが、この点検口が何のためのものなのか、住戸平面図では分かりません。

おそらく別に渡される「取扱説明書」には詳しく説明されているのでしょうが、どのくらいの人がそこに目を通すでしょうか?やはり、内覧会などの場で、直接説明するべきではないでしょうか。

何と、天井点検口が開かない

本件でも、廊下の天井点検口についても、その中についても、説明がなかったそうです。

おそらく、同行者なしで内覧会に臨んだご家庭は、この天井内のこと、換気用のフィルターの点検のこと、何も知らされずに終わったことでしょう。

本件では、水回りやPSなどの点検口は、事前に依頼者様を通じて、開けておいていただくようお願いしてあったので、すべて開いていました。しかし、廊下の天井点検口だけは開いていませんでした。

廊下の天井点検口を開けるには脚立が必要になります。天井内を覗くには、三尺(90センチ)くらいの高さのものが要ります。ちょっと高め、ですね。

「換気のフィルターは定期的な点検が必要で、そのためには、この天井点検口を開ける必要があるので、ご自分で脚立を用意しておきたいですね。」

などと話しながら、天井点検口を開けようとしたのですが、留め金具をスライドさせて開けるタイプなのに、金具がスライドできず、開けられませんでした。まるで指摘以前のような不具合でした。どうやら、はみ出した接着剤で金具が固まってしまったようです。

もしこれが、引き渡し後に依頼者様がご自身だけで開けようとたら、とても困ったことでしょう。

・・・なかなか私たちだけでは気づかない所をご確認、ご指摘いただきまして、お願いしてよかったと感じております。(原文メール、太字化はN研)

そして、何とか点検口を開けて、換気ユニットの下面にある取り外しパネルの固定ネジを外して、パネルを取り外しました。この時は、内部は当然まだ汚れていませんが、将来、パネルの内部の塵や埃で汚れたフィルターを、不安定な脚立の上に立って、頭上で取り外すのは、一般の方には大変そうです。

実際、「お手入れの際には、取り外したパネルを傾けないでください。傾けると上面のホコリ・虫などが目に入るおそれがあります」ユニット下面の取り外し用パネルにはこう注意書きがあります。

さらにフィルターの押え板にも、「お手入れの際には、ホコリ・虫の落下に注意。目に入るおそれがあります」と注意書きがあります。

タワーマンションに住む方は、おおむね富裕層ですから、こうしたフィルターの点検や掃除・交換は業者に依頼されるのかも知れませんが、フィルターの清掃の都度業者を呼ぶのもどうかなと思います。

あるメーカーの「取扱説明書」には、「フィルターお掃除の目安:月に1回程度」とあります。毎回、業者を呼びますか?

これを直接説明せず、取説を渡すだけ、というのもいかがなものでしょうか。

廊下天井の点検口(左1,2)を開けると換気ユニット(中)、点検パネルを外すとフィルター(右)、頭上のフィルターを取り外して清掃・メンテ、これを脚立の上で作業します。(右3枚はN研)

そのほかの今回内覧会での気づきについて

「タワーマンション」「超高層マンション」と言っても、住戸部分に限れば、これまでのややグレード高めのマンション住戸に準ずる仕様がほとんどでした。

本件に限らず、内部の仕上げでは、壁や床、建具などの僅かなキズのようなものは、依頼者様の「こだわり」の部分が色濃く、同行者としては、それら以外の一般の方が気付きにくい箇所を指摘して、依頼者様に是正を望まれるか確認の上、その場で是正できるもの以外は、主催者側担当者に記録してもらうようにします。

たとえば、同行した後日の「お客様アンケート」で、次のようなご感想を頂きました。

素人がわかる範囲はフォローに徹して、あくまで内覧会は購入者を中心とした動きをして頂き大変助かりました。(原文手書き、太字化はN研)

また、同行者としては、そうした表面以外の「見えないところ」も観察しておきたいところです。たとえば、水回り床下の状況。最近のマンションでは床面の清掃状況は徹底されていて、時に戸建ての場合に見られるような、切りくずの残置などはまずありません。それでも、配管固定金具のビスがなかったり、使わないビスが残っていたり、配管下の清掃状況が不十分、といった指摘はあります。

また、浴室天井内から見える遮音間仕切壁について、遮音用のグラスウールの配置状況(あばれの有無)を観察したりします。あるいはキッチンのシンク裏面の断熱材(防露用)の破れ等の有無確認など。

これらの主なものは、事前のN研版「診断計画」書でお知らせしてあります。

「見えないところ」の確認:床下と配管の状況(左2点)、遮音間仕切り遮音材の状況(右2点)、写真N研

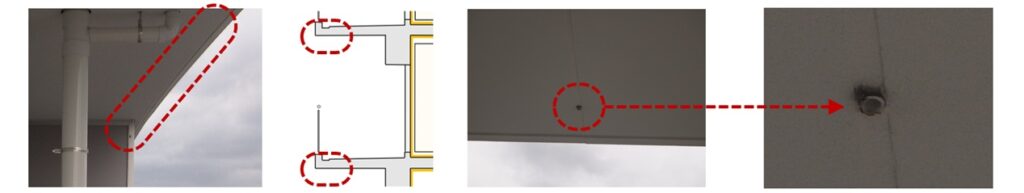

外部については、バルコニーの壁の塗装とシール取り合いについては、意外に依頼者様の多くがこだわられるところです。内部仕上げについては、内覧会直前の自主検査でかなり細かいところまでチェックされていますが、外部についてはどうも「建築屋さん」の常識の範囲内までで、そこから外れるような塗装面の汚れや部分的なキズを依頼者様が気にされることは少なくありません。

タワーマンションならではと思ったのが、手すりのさらに外側床部に塗料が一点落ちていたこと。当然、指摘対象ですが、バルコニー側から身を乗り出すことは危険なので、「後日ゴンドラを使って補修することになると思います」とのこと。作業の安全優先、ということですね。

なおバルコニーを見上げたところ、軒先にネジ受け金具が埋め込まれていました。将来のメンテナンス用なのでしょうね。タワマン関係者なら常識、なのかも知れませんけれど。

タワーマンションバルコニー軒先見上げ:埋め込まれたネジ受け金具、図・写真N研

タワマン内覧会、今回のふりかえり

タワーマンションは、かつてほどその稀少性はなくなりました。

しかし、超高層マンションはその立地が限られることから、今ではタワーマンション群とも言うべき独特な風景を形成しているところも少なくありません。

その風景は、「塔の街」サン・ジミニャーノに林立する「塔」を思わせます。

林立するタワーマンション群ですが、サン・ジミニャーノと異なり、その歴史はまだ新しく、超高層居住と言うかつてない居住形態が孕む課題は、これからも様々に語られることでしょう。

タワーマンションの「超高層居住」に関する問題は、まだ始まったばかりです(写真はイメージ)

当然ですが、今回拝見したタワーマンションは、次々と建てられるタワマンの、ほんの一例に過ぎません。

ですが、今回の事例から感じたのは、「共用部の高級感」と「住戸からの眺望」という特徴がある一方、個々の住戸内はこれまで拝見してきた一般的なマンションの住戸とそれほどの違いは感じられないという点でした。

もちろん、私の観察力の限界なのかも知れませんが、最上部の特別階の住戸を除けば、低層階、高層階とも、超高層建築物としての構造的制約はあるとしても、その中で多様なバリエーションを持たせつつも、やはり一般的な間取りや仕様が踏襲されているように感じました。

内覧会同行者という立場からすれば、依頼者様に寄り添いながらも、できる限り「見えないところ」を見るよう努めること、また、これからの住まい方、使い方について出来るだけアドバイスすること、と言ったこれまでの方向性で進めたいと思った次第です。

・・・また次?がありましたらお願いしたいと思います。・・・友人が購入する際には、ご紹介させていただければと思います。(原文メール、太字化はN研)

あるいは、

・・・これから確認会や2年アフターなどがありますが、何かありましたら、お言葉に甘えて相談させていただきます。(原文メール、太字化はN研)

ありがとうございました。今回も勉強になりました。

N 研インスペクション ~ N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 お問い合わせ・お申し込み

私たちN 研(中尾建築研究室)の住宅診断各サービスへのお問い合わせ・お申し込みは、この下の「お問い合わせ・お申し込み」フォームよりお願いいたします。

電話( 03-5717-0451 )またはFAX( 同 )でご連絡いただいても結構です。

※ 電話の場合は、業務の都合上対応できない時間もございます。ご了解ください。

※ FAX の場合は、お手数ですが、上記のフォームにある質問項目についてお知らせください。

※ FAX でお申し込みをされる場合は、この書式をダウンロードしてお使いください。

(FAX 用)お申し込み書ダウンロード

N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 ~ 代表が直接担当いたします

住宅診断にはN 研(中尾建築研究室)代表の中尾がお伺いします。業務の内容によっては、補助メンバーや、ご要望により英語通訳が同行する場合もありますが、 原則代表がメインでご対応いたします。

※検査・調査時に英語通訳者の同行をご希望の場合は、こちら

If you wish to have an English interpreter to be accompanied upon house inspections or surveys, please click here.