建物の傾斜、特に住まいの床の傾きについて、ふたたび取り上げてみましょう

建物を傾かせる不同沈下・・・世界でその最も有名な事例と言えば「ピサの斜塔」。

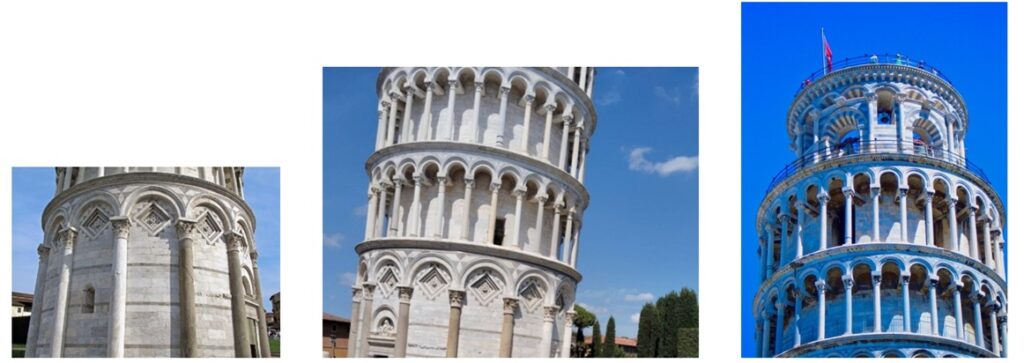

イタリア中部、トスカーナ州の県都、ピサ。かつて海運で発展したピサは、11世紀にはイタリア海洋都市国家のひとつとして繁栄を極め、富と力の象徴としてピサの大聖堂、そしてその鐘楼が建設されました。

この鐘楼こそが、建設途中からすで傾きはじめ、およそ200年かけて完成した「ピサの斜塔」でした。大理石のアーチと円柱からなる6層の回廊の上に鐘楼が乗る、高さ54mの美しい「斜塔」は、今や世界遺産を構成する観光名所となっています。

しかしこの「斜塔」は例外中の例外で、建物の傾きは決して歓迎されるものではありません。とりわけ、お住まいで気にされるのが「床の傾斜」。

私たちN研(中尾建築研究室)にも、「床の傾斜」について、「お問い合わせ」をいただくことがあります。

目次

中古住宅「床の傾き6/1,000」指摘の困惑 ~ N研(中尾建築研究室)へのお問い合わせメールから

「床に傾斜があります」~そんな他社の診断報告について、私たちN研(中尾建築研究室)にお問い合わせがありました(写真はイメージ)※この投稿内の写真で出典の表記のないものは「写真AC」より引用しています

いただいた「お問い合わせ」メール

・・・ 現在中古戸建てを検討中ですが、建物の2階に6/1000の傾きがあるといったインスペクションの結果が出てしまい、(中略)「要詳細調査」と推奨されました。そこで、「詳細調査」とは、ホームインスペクションにて実施可能なものでしょうか。建物を解体せずこの傾きの原因究明が可能なのでしょうか。地盤沈下による傾きの場合、建て替えせずリフォーム・リノベーションにて改修できるものでしょうか。(以下略)(原文メール、長文を一部要約、太字化N研)

私たちN研(中尾建築研究室)は、メールやお電話で「お問い合わせ」をいただくことがあります。上に引用したものも、こうしたお問い合わせメールですが、かなり長いメールですので、要約してあります。

この相談者様は、N研(中尾建築研究室)のコラムをお読みになった上でのお問い合わせでした。

-

-

家の傾き・マンションの傾き(前編)~ それ、気付いていますか?許せますか?

気付かないくらいのものから違和感を覚えるものまで、今回は床や壁の傾きについてのお話です 目次1 1.家・マンションの傾き・・・それ、気付いていますか?2 2.家・マンションの傾き・・・それ、許せますか ...

続きを見る

ここでは、そもそも「家の傾きとは」から始めて、傾きのさまざまな「原因」、傾きによる「健康障害」などに触れた後、新築や中古のいわば「許容範囲」ともいうべきおなじみの数値3/1,000や6/1,000を扱っています。

この相談者様は、おそらく既存(中古)住宅のこの6/1,000をとても気にされたのでしょう。

-

-

家の傾き・マンションの傾き(後編)~ それ、気付いていますか?許せますか?

前回に引き続き、家・マンションの傾きのお話です。今回は傾きの目安や測定道具をご紹介します。 目次1 1.家・マンションの傾き・・・新築と中古、それぞれの「傾き」事情2 2.家・マンションの傾き・・・そ ...

続きを見る

これは、続編ですが、家の傾きの測定方法などをご紹介しています。一般に、床3m、柱2m離れたところで測ると、どこでも説明されますが、ここでは局所的な勾配の測定についても触れています。

・・・御社ブログの記事(中略)を読ませて頂き、大変わかりやすく参考になりました。・・・(原文メール)

で、始まる長いメールでした。お問い合わせの趣旨は、家の傾きの原因とその改修についてでした。その内容に入る前に、復習です。

相談者様は、この中古住宅が気に入ったのに、床の傾斜という調査報告があったことに悩んでいました。(写真はイメージ)

「家が傾く原因」として良く言われていること

「家の傾き」をテーマとするサイトはとても多いです。ただ、その「原因」となると、大きく3つとか、5つとか、あるいは8つとかいろいろな説が並んでいます。思うに、おそらくそれらが原因のすべてではないでしょう。

まず大きくは、(A)地面から下つまり地盤の問題によるものと、(B)地面から上つまり建物そのものの問題に分けられます。そこから先の区分けの仕方で、先ほどの項目数が変わるわけです。

(A)地面から下(地盤)の問題としては、

・大地震による影響(液状化、地盤のずれ)

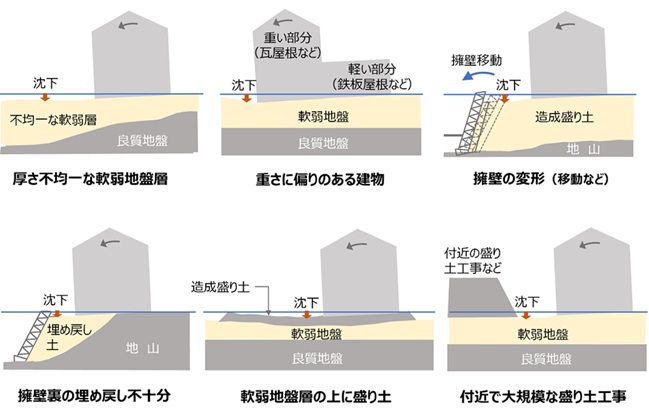

・地盤そのものの問題(軟弱地盤での沈下)や、造成上の問題(埋立地や盛土、傾斜地の切り土・盛土などによる不同沈下):下の図を参照

・近隣からの影響(大規模工事による掘削、隣地に大量の盛り土、地下水の大量汲上げ)

不同沈下のパターン(例):「家の傾き・マンションの傾き(前編)~ それ、気付いていますか?許せますか?」より

(B)建物そのものの問題としては、

・構造上の問題(たとえば、基礎の設計ミス、地盤改良方法の選択ミス、時間経過後の梁のたわみ配慮不足)や、設計上の問題(たとえば、複雑な建物形状、構造的に無理をした建物構成)

・新築時の施工不良(たとえば、雨天時に打設したコンクリートの強度不足、基礎・スラブ配筋ミス、仕上精度チェック不足)

・中古住宅での劣化(木部の経年劣化、腐食、蟻害など)やリフォーム時の施工不良

これらがすべてではなく、「原因」と考えられるものは多く、複数の原因の複合の場合もあるかも知れません。

本件の対象住宅の情報整理

ところで、本件のご相談の住宅は、図面やデータは添えられておらず、特に、①いつ頃建てられたものか、②どのような土地に建てられているのか、③規模・階数はどうか、などが書かれていなかったので、お答えのメールは、まずはそのあたりの説明から始めました。

・・・既存(中古)住宅と言っても、たとえば築20年くらいの住宅なのか、築50年くらいの住宅なのか、いかがでしょう。(中略)「新耐震基準」の住宅というのがありまして、1981(昭和56)年より後の住宅です。これより前の住宅(旧耐震住宅)は、床の傾き云々より、まずそのままでは危ないですよと申し上げています。(中略)さらに、住宅の場合1981~2000年の間が、かなりグレイなゾーンで、2000年に改定がありました。これ以降の住宅は、構造基準も新耐震ですし、それに先だって「地盤調査」をほぼ行っているはずです。その住宅の地盤に建物を支えるだけの力がなければ、まず「地盤改良」を行ってから、住宅に着工しているはずです。・・・(N研からのメールの一部、内容要約、太字化は今回)

さらに、

・・・次に、その住宅の立地情報です。平坦な住宅地の中なのか、傾斜地を造成した土地なのか、昔は水田や沼地だったとか。もし、地盤調査はやっていませんと言われたら、(私はもうそこで勧めませんが)、せめてその土地の来歴を知っておくべきでしょう。・・・(同)

そして、相談者様から、これに対するお返事で、次のようにお知らせいただきました。

敷地は造成された「ひな壇」状の土地とありました。「床の傾き」と言われれば、先ほどの造成上の問題が思い浮かびますが・・・(写真はイメージ)

・・・基本情報をお知らせせず失礼しました。物件は1999年竣工の木造住宅(中略)です。坂がとても多い場所で、建物は造成されたひな壇のような土地に建っています。新・新耐震基準のちょうど前となり、グレイゾーンにあたるのですね。(以下略、原文お返事メール、太字化N研)

ご理解が早い相談者様でした。

・・・広々としたお家で、気に入りましたので・・・(以下略、前前)

お気持ち、お察しします。しかし、本件のご相談では、その調査結果の報告書そのものは拝見できず、相談者様からごく断片的にお知らせいただいたところまででした。

「広々とした家なので、とても気に入って・・・」しかし、懸念事項あり、というお悩みでした。(写真はイメージ)

メールによると、測定したのは、1階のリビングと2階のいちばん広い部屋だけだったそうです。2階は6/1,000の傾斜のため「要詳細調査」、1階は「許容範囲内」。

残念なのは、問題の傾斜が2階の全体に及んでいるのか、それとも広い部屋だけだったのかまで調べていないことでした。また、1階はリビング以外も「許容範囲」なのかどうなのか。

何とも中途半端な・・・

たとえば、床の傾斜が、建物全体で一定方向に揃っていれば、本件敷地は「ひな壇状の土地」とあることからも、建物全体が傾いている可能性が考えられ、(A)の地面から下(地盤)の問題と推定されます。

しかし、もし1階の床の傾斜が全体として「許容範囲」であったなら、むしろ(B)地面から上つまり建物そのものの問題かも知れません。図面は拝見できませんでしたが、1階に広々としたリビングがあるご様子なので、経年による2階床のたわみなどによる傾斜ということも考えられます。

2階の「いちばん広い部屋」は床勾配6/1,000のため「要詳細調査」、1階リビングは「許容範囲」だそうです。(写真はイメージ)

ということで、この段階で申し上げられることは2点でした。

・床の傾斜の調査が1階、2階各ひと部屋だけというのは、少な過ぎるので、「詳細調査」と言う前に、調査箇所を増やすべき。傾斜の方向にも注意すべき。また、その「傾き」というのは、主に床についてだけなのか、それとも壁や柱についても「傾き」があるのかどうか。

・当時、住宅の工事に先立って、地盤調査が行われたか、またそれにもとづいて地盤改良が行われたかを確認しておくべき。

もちろん、今から地盤調査を行って地盤の状況を確認することはできるでしょうけれど、実際問題として、購入するか断念するかの差し迫った状況では、無理があるでしょう。

しかも、一部に限られるとは言え、1階の床の傾斜は許容範囲とのこと。

であれば、着工前に地盤調査が行われたか、その結果、地盤改良が行われたのかどうか、確認できないものでしょうかと申し上げました。

インスペクションとは「一次診断」のこと、傾斜原因の「推定」は参考意見として

・・・ご指摘頂いたように、仲介業者に地盤調査・地盤改良に関する情報や資料等はないか、と尋ねてみましたが、売主に資料も何も残っていないようです。(以下略、原文お返事メール、太字化N研)

またしても、既存(中古)住宅にありがちな「資料は見つかりません」のパターン。

もし、グレイゾーンにありがちな、「地盤調査未実施、そのため地盤改良未実施」の住宅で、傾斜地を切り盛りした土地に建てられたものであれば、盛り土側での僅かな沈下ということも予想されます。

しかし、竣工後25年以上経過しているので、地盤も落ち着いていて、これ以上傾斜が進行しないことも考えられます。こうした場合、経過観察も望ましいのですが、それより、相談者様にとって、現状の傾きを許容できるかどうかが大切なことです。

・・・そこから先は、その僅かな傾きをご自身の「感覚」として許容できるか、できないか、ではないでしょうか。(N研からのお返事メールの一部)

ところで、この相談者様の最初のご質問に戻ります。

・・・「詳細調査」とは、ホームインスペクションにて実施可能なものでしょうか。建物を解体せずこの傾きの原因究明が可能なのでしょうか。(以下略、原文メール、前出再掲)

これに対しては、

・・・インスペクションというのは、そこに現われた不具合の事象を指摘するところまでです。ですから、その調査報告のような「床の傾斜6/1,000以上、これは基準を超えています、要詳細調査です」的な言い方になります。そして、売手としては、ここまで言っておけば、あとはそちらで、となります。(以下略、N研からのお返事メールの一部)

ホームインスペクションは、住宅の状態を調査して依頼者様に報告するものなので、床面の傾斜の程度についての実態をお知らせすることはできますが、傾斜があることで、不同沈下しているかとか、その傾斜の原因について、ある程度の「推定」を参考までに申し上げることはしても、原因の「特定」や「断定」まではできません。

インスペクションは「一次診断」、そして「床の傾き」の確実な原因特定は困難なことも少なくありません。(写真はイメージ)

期待外れとお感じかも知れませんが、インスペクションでの「住宅の状態」の調査は、いわゆる「一次診断」ではありますが、床・壁の傾斜の有無の測定のほか、次のような確認も行います。

・(外部)基礎立上りのひび割れの有無や、外壁のひび割れの有無の確認

・(床下)床下土間の陥没や防湿コンクリートのひび割れの有無の確認

・(内外)内外壁タイルの浮き、亀裂、はがれなどの有無の確認

・(内部)室内の天井・壁のひび割れやクロスのシワなどの有無や、建具の建付け不良や、建具枠と壁との隙間などの有無の確認

・(周囲)住宅周囲の犬走りや、玄関ポーチなどのひび割れなどの有無の確認

・(外構)ブロック塀の亀裂や傾きなどの有無の確認

これらの不具合事象が見られた場合、総合的に考察して、不同沈下の可能性についての「推定」を参考までに申し上げる場合はあります。ただし、「断定」まではできません。

そのためもあって、報告書などには「要詳細調査」と書かれますが、それは、そもそも建物の傾斜の原因を「特定」したり「断定」したりするのが、とても難しいということの裏返しとも言えます。

本件対象物件について、床の傾斜問題の他にも、いくつかの問題点があるそうでした。(写真はイメージ)

対象情報の続きと、お客様の意向

本件のメールでいただいた「基本情報」では、敷地は「坂がとても多い場所にあり、造成されたひな壇のような土地」とのことでした。また、1999年竣工で、地盤調査、地盤改良については不明。しかも、

・・・建築確認済み証があったものの検査済み証がないことがわかりました。紛失したのではなく、受けていない、とのことです。(以下略、原文お返事メール、太字化N研)

竣工時の検査を意図的に受けていなかったのですね。今となっては、その理由は不明ですが。邪推かも知れませんが、建築確認を受けて着工したものの、工事途中で現場で内容を変更してしまったのかも知れません。そこで構造的に無理をしてしまい、それが経年後劣化事象として現れたとか・・・

・・・実は、傾斜の他、雨漏り被害や給排水管の破損や屋根全体の腐食などの不具合がありまして・・・(以下略、同前)

そうした困難もありながら、このお客様はこの住宅に魅力を感じていらっしゃって、

・・・最後の手段として、元の施工会社の相談窓口に、何か手がかりがないか相談してみます。そこで、地盤調査や設計図書について分らないと言われた時点で諦めます。(同前)

ということで、メールを締めくくられました。

中古マンション「身体が傾くような感じ」で辛い ~ こちらもお問い合わせメールから

何となく「体が傾く」ように感じるという中古マンションにお住まいの方からのお問い合わせです。(写真はイメージ)

こちらも「お問い合わせ」メールから

・・・最近、中古のマンションに引っ越したのですが、リビング部分の床に座ると身体が傾いているようでしんどいです。タンスを置いているフロア近くも盛り上がりが出てきています。これは改善できるものでしょうか。(以下略、原文メール、太字化N研)

こちらは既存(中古)のマンションの床についてでした。物件情報として「築25年、4階建てのマンション」とありましたが、それ以外に資料はなく、もちろん現地を拝見したわけでもありません。

このご相談は、築25年、4階建てマンションの床の傾きについてでした(写真はイメージ)

この建物は、新耐震のマンションと思われるので、躯体の傾きなどはまずないでしょうから、床仕上げについて、直仕上げ床の場合と二重床の場合について、簡単にご説明しました。その上で、

「直仕上げ」の場合は、その下のコンクリートの水平精度に問題があることも考えられますが、仕上げ材(フローリングやシート)が経年のために変形・劣化しているのかもしれません。

「二重床」の場合は、仕上げ材の下の床支持脚も含めた部分が局所的に劣化していることも考えられます。(N研からのお返事メールの一部)

しかし、こうした説明よりも、相談者様は「身体が傾いているように感じるのを改善できるものなのかどうか」ということを、とにかくお知りになりたいのでしょう。

マンションですので、「床の傾きを極力少なくしてほしい」という注文をつけて、床仕上げのリフォームを行えば、床の傾き(全体的にも局所的にも)は改善されると思います。(N研からのお返事メールの一部)

ご参考までに、床の傾きの測定などについても説明を差し上げましたが、むしろ「感覚」の部分をお話しした方が良いかと考えました。

しかし、それでも感覚の鋭い方がかならず満足できるかというと、何とも言えません。床の傾き、壁の傾き、天井と床面の平行さ・・・人間の感覚は不思議なもので、いったん気になり出すと、それが気になってますます安心できなくなったりします。(N研からのお返事メールの一部)

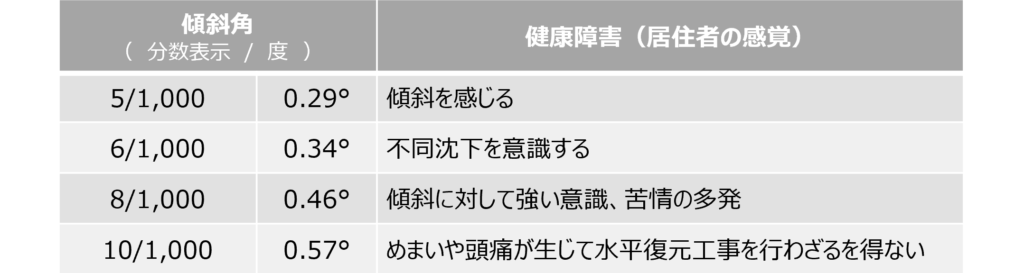

出典:日本建築学会 復旧・復興支援WG「液状化被害の基礎知識」より(一部を引用)

つまり、床を水平にリフォームするのは可能でしょうけれど、そもそもの「身体が傾いているようでしんどい」という原因が、物理的な床の傾きのせいなのかという懸念がありました。できれば、その点を確認した上で、リフォームに進むべきではないかと考えました。

切羽詰まってお問い合わせいただいているのに、申し訳ないのですが、まずは他のお部屋でも過ごされて見て、それと比べて、リビングのその場所の床だけが我慢できないのかどうか、まずは観察なさってはいかがでしょうか。その上で、やはりそのリビングの床のところだけは気になる、ということでしたら、「床の傾斜の是正を主目的としたリフォーム」に進まれてはいかがでしょうか。(N研からのお返事メールの一部)

「お返事」から

・・・ご丁寧な回答有難うございます。少し安心しました。3LDKの日本間の壁を外してリビングとくっつけたことも関係しているかもしれません。(中略)他のマンションなどにもお邪魔して様子をみます。経験のある方のお話しを伺って良かったです。本当に有難うございます。(原文メール、太字化N研)

このお返事でわかったのですが、もとは「LD+和室」だったところを一体にして、広いLDKに改修したリビングの一部のようです。

和室の畳を撤去して、間仕切りを取り払って、床を一体にする改修工事で、微妙な勾配ができてしまっていたのかもしれません。

お返事から分ったのですが、この住戸はLDと和室だったところを間仕切りを撤去して一室にリニューアルされたとのことでした。他のお部屋では、そうした違和感がないかまずは観察してみては、と申し上げました。床の傾きに対する感覚は、個人差もあります。(写真はイメージ)

新築住宅の内覧会で見られた「傾斜」 ~ 躯体ではなく「仕上げ」の精度、その許容範囲は?

「傾斜」というと必ず出てくるのが6/1,000という勾配の数値。でも、その数値の趣旨と使用上の注意、ご存じですか?

「6/1,000」を超えていないから良い?

既存(中古)住宅で傾きを調べる場合、レーザー水平器が良く使われます。これは、床や柱・壁の傾斜測定によって、家の傾きを調べるためです。目安は、おなじみの数値、床3m、柱2mで、6/1,000でしたね。

一方、新築住宅の内覧会では、家の傾きを調べるというより、仕上げ面の精度確認のために水平器を使います。そこで、私たちN研(中尾建築研究室)では、デジタル水平器を使うことが多いです。3mや2mではなく局所的な水平、垂直の精度です。

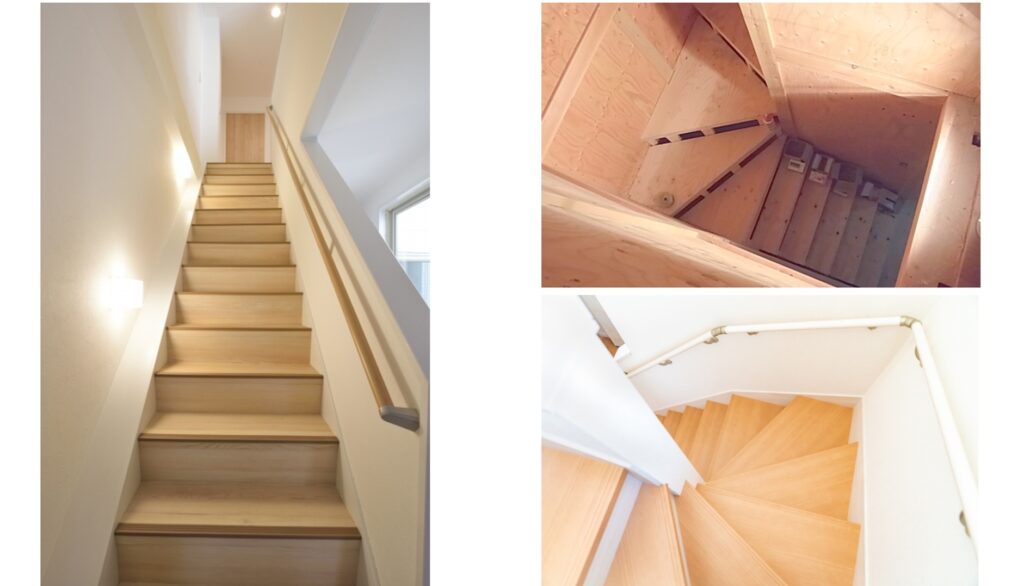

平屋を除く新築戸建てには必ずある階段、でも皆様、内覧会ではあまり興味を示されませんね。ではその「歩き勝手」はいかがですか。

たとえば、玄関の上がり框(かまち)の水平、キッチンの天板の水平精度などの他、バルコニーの床勾配(排水勾配)の確認には、デジタル水平器が使い勝手が良いです。主要な部屋の床の水平確認にも使うことがありますが、この場合はフローリング材表面の凹凸に注意する必要があります。上がり框や天板では、0/1,000を示すことも多く、依頼者様の安心材料のひとつになります。

直階段(左)に比べて、廻り階段(右)の方が、水平精度やや劣ることが多いです。(右上)は工事途中の廻り階段。

そして、戸建て住宅では、階段の段板(踏み板)の精度確認に使うこともあります。ところが、階段の段板の水平精度というのは、上り框や天板に比べると、あまり良く無いことが多いです。

住宅の階段は、まっすぐ上階にのぼる「直階段」の場合と、90度または180度向きを変える「廻り階段」とがありますが、経験的には、廻り階段の水平精度のほうが良くないことが多いです。

ある新築戸建て住宅の内覧会にて

ある新築戸建て住宅内覧会で、上がり框やキッチン天板の水平は、いつものように問題なく0/1,000でしたが、階段の踏み板のある段で傾斜5/1,000の箇所がありました。

その現場の責任者も、持参の水平器で踏み板のいくつかを測定したところ、4/1,000の表示。水平器の長さが違うせいもあったのでしょう、さかんに表示数値がこちらより小さいことをアピールされました。

工事中の階段(左)、仕上げが済んだ階段(中)、踏み板の傾斜測定(右)、写真はいずれもイメージ

ところが、そのやり取りを聞いたのか、上の階から、営業マン(だったと思います)が、「6/1,000を超えてなければ良いんですよ」と、さも知っているぞとばかりに話す声が聞こえました。

さて、本当に6/1,000を超えてなければ良いのでしょうか?

階段の段板(踏み板)の表面勾配というのは、いわば仕上げの精度ですね。ちょうど、上り框(たいていの新築住宅では、0/1,000かそれに近い精度です)の仕上り精度と同じですね。

「傾き」と言えば必ず引用される「6/1,000」ですが、この数値のおおもとは、「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」という国土交通省(旧建設省)の基準です。これは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)という法律を背景にしています。ですから、「参考」とあるにもかかわらず、いわば権威があるので、引用されるのですね。

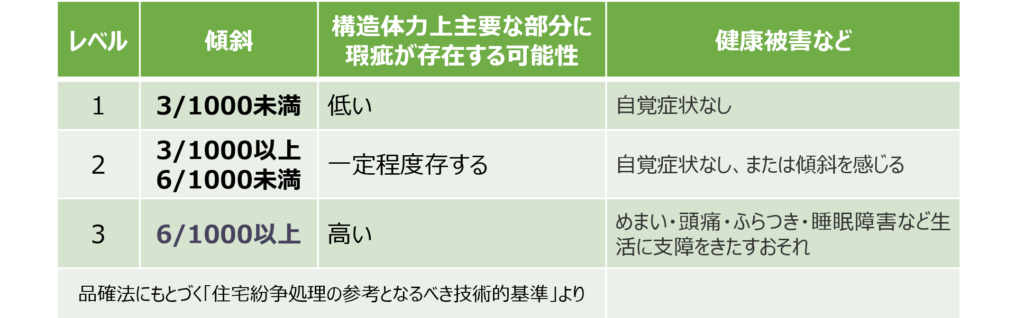

この基準は、おおむね新築時から10年以内の住宅について、「不具合事象の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性との相関関係について定めるもの」とされています。ここで、「不具合事象」とは「傾斜」のほか、「ひび割れ」「欠損」「破断・変形」などがあります。ここでの話題「傾斜」についてみれば、住宅に「傾斜」があることと、その躯体(構造体)に「瑕疵」がある可能性との「相関関係」ということです。つまり、「住宅の傾きの度合い」と、「構造的な欠陥の可能性」の関係、とでも言い換えられるでしょう。「傾斜」については、次のように3段階(レベル)に分けられています。

左から3列が「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」より、いちばん右の1列は右側に対応する「感覚」的な内容です。

この表は以前、こちらでもご紹介したものですが、ここで、3/1,000や6/1,000という数字が出てくるわけです。

なお、この「勾配」とは、たとえば床の場合、「凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点(3m程度以上離れているものに限る。)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度」と注記があります。

たとえば、新築の場合は3/1,000、中古の場合は6/1,000以上傾いていると、「告知すべき瑕疵」などと言われることもありますが、このあたりにもとづいているのでしょう。ですので、新築の内覧会で、「6/1,000を超えてなければ」などと言い切るのはどうでしょうか?新築なので「3/1,000」と言って欲しかったですね。

しかし、そもそもこの表での数値は、

・一定の距離(床3m、柱2m)で測定した結果の数値であり、

・「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性」つまり、躯体(構造部)不具合の可能性の目安である

ということなので、階段の段板(踏み板)のような、局所的な水平精度とは本当は別のものなのではないでしょうか。

では、階段の踏み板(段板)傾斜の許容範囲をどう考える?

実のところ、階段の踏板の傾斜については、どこからが問題かという決まりはありません。

そこで、先ほどの表の右側のような、そこを歩く人の「感覚的」なもの、傾きを意識する可能性の高さに着目する考え方があります。

たとえば、一般に床の傾きを意識するとされる6/1,000を仮に踏板の勾配にも適用してはどうかという提案があります。

長井良至氏「段板の傾斜で80万円負担」日経ホームビルダー2018年3月号 を参照

同じ6/1,000という値ですが、こちらは「造る側の精度」というより「使う側の感覚・意識」からの数値ですね。

しかし、明確な基準というわけではないので、仮に内覧会の時点でそれを指摘しても、売手や施工者側が是正に応じてくれるかどうかは微妙です。

できれば、階段の踏み板についても新築竣工時点は3/1,000程度以内が望ましく、廻り階段のところでも6/1,000を超えている場合は、まず依頼者様が上下してみて違和感がないかを確認し、どうしても気になる場合は、施工者に申し入れるべきでしょう。

これも、「玄関床タイルの打音検査での空洞音」と同様、内覧会の時点の悩ましい点と言えるかも知れません。

極端な数値が示された場合はもちろんですが、住み手が違和感を感じるようであれば、数値的な基準の有無ではなく、是正を申し出るべきでしょう。

階段の違和感~ピサの斜塔内部階段:急な廻り階段(左)ですが、塔の傾きに加えて、観光客の長年の通行による表面の摩滅(右)もあり、とても違和感を感じる階段となっているそうです。次のテーマの前振りです。

石造の歴史的建造物:鐘楼の傾斜 ~ ピサの斜塔、傾きの原因をめぐって

さて、今回の終わりは、がらりと趣向を変えて、冒頭に出てきた「ピサの斜塔」とその地盤について、見てみましょう。

「斜塔」のいろいろ

実は、「斜塔」と呼ばれる「傾いた塔状建物」は、世界の至るところにあります。「塔」であれば、その規模が大きければ目立ちます。それが傾いていれば、さまざまに関心を呼ぶわけですね。

「斜塔」のいろいろ:(左)イタリア・ボローニャの斜塔、(中)中国・蘇州の虎丘の斜塔(雲岩寺塔)、(右)オランダ・デルフトの斜塔 旧教会

ピサの斜塔、「傾斜」の歴史

その中で別格に有名というべき塔が、この「ピサの斜塔」です。

「ピサの斜塔」はピサの大聖堂の鐘楼として1173年に建設が始まりました。

現在目にする「斜塔」は高さ約54mですが、当初は高さ100mを超える「(垂直の)鐘楼」として構想されたそうです。高さ100mの石造の塔、もし実現していたら、それもなかなかのものだったでしょうね。

この塔の工事は3期になりましたが、その第一期(1173~1178年)の時点で、すでに南側に傾き始めたと言います。

そして100年後工事が再開されることになり、第二期(1272~1278年)が始まりました。第二期では、中心をずらしたり、傾きを補正しつつ建設を続行。

ピサの斜塔の建設は3期に分かれ、200年かけて完成。第一期の頃からすでに傾斜が始まっていました。

しかし、塔自体の傾き(地盤沈下)は止まらず第三期(1360~1372年)では、傾斜の修正ができないと判断し、最上層だけ垂直に建てています。斜塔が弓のように反って見えるのはそのためです。

高さ約54m、当初はこの倍の高さを創る予定でした。垂直に建っていれば、ですが。

20世紀から今世紀にかけて、傾きを補正するための調査や工事が行われ、一時は5.5度まで大きく傾いた塔は、約4度まで戻されたそうです。

さて、では何故、この鐘楼は傾いてしまったかという問題です。

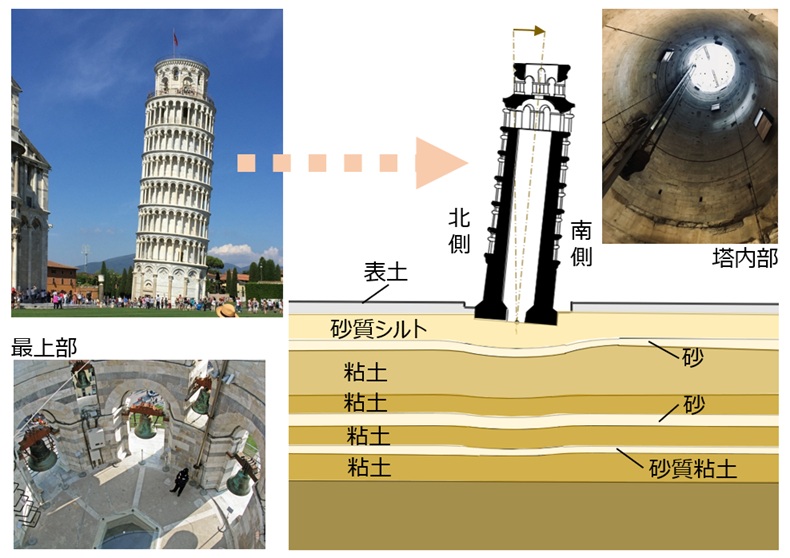

ピサの斜塔と斜塔直下の地盤(右):右図は一般社団法人関東地質調査業協会HP「技術の部屋 超高層ビルの地質と基礎形式:ピサの斜塔」の資料にもとづきN研にて加工

この場所は、かつては海底で、イタリア中部を流れるアルノ川が運んできた土砂によって、上の図のように、粘土層と砂層が互層に堆積して軟弱地盤地帯を形成しています。

図で見られるように、塔の基礎部分の深さが、わずか3m程度しかなく、表土下の砂質シルト層を支持地盤として建設されていますが、塔の下の土質が極めて不均質で、塔の南側の土質が相対的に柔らかく、不同沈下を起こしたと考えられています。

現代では、これほどの構造物を建てるには、充分な地盤調査が行われ、その上で基礎構造が決められますが、この塔が着工した1173年頃と言えば、我が国ではまだ鎌倉時代の始まり前(1192年:源頼朝、征夷大将軍に就任、でしたね)であり、構造物を支える地盤についての知見はほとんど無かった時代です。それを責めるのは酷というものです。

しかし、微妙な地盤の上に建設されたこの斜塔は、今や世界遺産にまでなってしまい、世界中からの観光客が訪れる場所となっています。

と同時に、世界で最も有名な不同沈下の事例となっています。

今回も長くなりましたが、終わりまで読んでいただきありがとうございました。

N 研インスペクション ~ N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 お問い合わせ・お申し込み

私たちN 研(中尾建築研究室)の住宅診断各サービスへのお問い合わせ・お申し込みは、この下の「お問い合わせ・お申し込み」フォームよりお願いいたします。

電話( 03-5717-0451 )またはFAX( 同 )でご連絡いただいても結構です。

※ 電話の場合は、業務の都合上対応できない時間もございます。ご了解ください。

※ FAX の場合は、お手数ですが、上記のフォームにある質問項目についてお知らせください。

※ FAX でお申し込みをされる場合は、この書式をダウンロードしてお使いください。

(FAX 用)お申し込み書ダウンロード

N 研(中尾建築研究室)の住宅診断 ~ 代表が直接担当いたします

住宅診断にはN 研(中尾建築研究室)代表の中尾がお伺いします。業務の内容によっては、補助メンバーや、ご要望により英語通訳が同行する場合もありますが、 原則代表がメインでご対応いたします。

※検査・調査時に英語通訳者の同行をご希望の場合は、こちら

If you wish to have an English interpreter to be accompanied upon house inspections or surveys, please click here.